Traces officielles et douleurs silencieuses

Pour le généalogiste, feuilleter les registres d’état civil est une plongée dans l’intimité des familles. Entre les lignes des actes de naissance et de décès, se cachent les joies, mais aussi les drames les plus profonds. Parmi eux, la mention « mort-né » ou « sans vie » revient comme un poignant rappel de la précarité de la vie avant le XXe siècle. Retracer ces histoires, c’est faire face à une douleur silencieuse, inscrite à jamais dans le marbre des archives.

La trace administrative d'une absence

Dans le droit et la pratique administrative, notamment en France et en Italie, l’enfant mort-né occupe une place particulière :

- Une reconnaissance officielle : Dès le XVIIIe siècle, et plus systématiquement au XIXe, les autorités civiles et religieuses enregistrent ces naissances tragiques. On trouve ainsi des actes de « sépulture » pour les enfants mort-nés, parfois même sans prénom, ou simplement désignés comme « enfant sans vie » de [nom des parents].

- Une absence dans l'arbre : Souvent, ces enfants n’apparaissent pas dans les arbres généalogiques. Ils sont les branches jamais développées, les feuilles fanées avant même d’avoir pu éclore. Leur existence se résume à un acte administratif, une ligne dans un registre qui contraste avec la déchirure qu’elle représente.

- Le vocabulaire de la perte : Les termes varient : « né sans vie », « mort-né », « fausse-couche » dans les cas les plus avancés, mais ils disent tous la même chose : un destin interrompu avant même d’avoir commencé.

Pour l’historien de la famille, ces actes sont cruciaux. Ils complètent le tableau de la vie familiale, révèlent les risques encourus par les mères et rappellent le taux de mortalité infantile vertigineux qui frappait indistinctement toutes les couches de la société.

Le poids des chiffres et des répétitions

La véritable prise de conscience de la tragédie arrive lorsque l’on dresse la liste complète des naissances d’un couple. Il n’est pas rare de découvrir que nos ancêtres ont mis au monde dix, douze, parfois quinze enfants. Et derrière ces chiffres, se cache souvent un bilan accablant : seuls deux, trois ou quatre parvenaient à l’âge adulte.

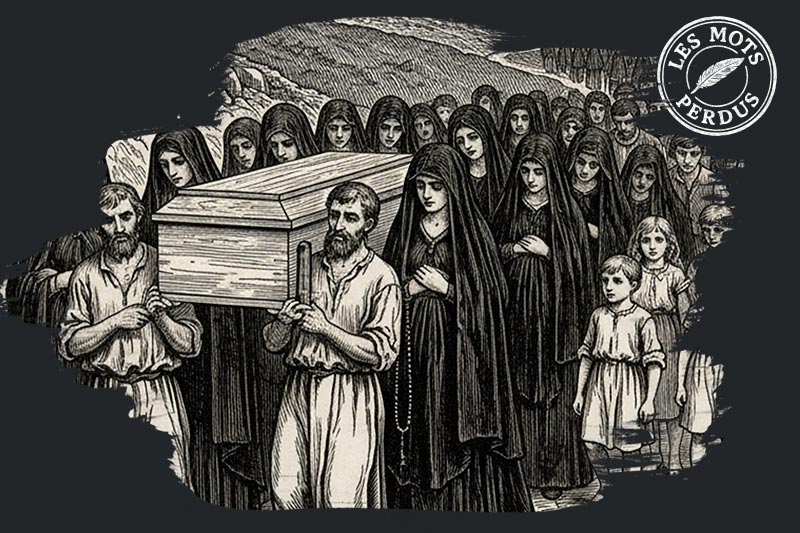

Cette hécatombe n’était pas une fatalité abstraite. Elle était une suite de deuils, de chambres d’accouchement transformées en chambres mortuaires, de berceaux vides et de petits cercueils. Chaque acte de « sans vie » représente une mère qui a porté un enfant pendant neuf mois pour le perdre au moment de le rencontrer, un père contraint d’annoncer le décès à l’officier d’état civil, des frères et sœurs qui ne grandiront jamais avec ce nouveau membre de la famille.

Un écho familial en Lombardie et en Sardaigne

Cette histoire n’est pas qu’une statistique ; elle résonne profondément dans ma propre généalogie. Du côté de ma mère, en Lombardie, et de mon père, en Sardaigne, les registres du XVIIIe et du XIXe siècle racontent cette même histoire de résilience face à l’adversité.

Mes recherches dans les villages lombards révèlent des familles où les naissances se succèdent à un rythme effréné, ponctuées trop souvent par le sceau tragique de la mort à la naissance. Mais c’est l’histoire de mon arrière-arrière-grand-mère, Eufrasia Appolonia Maria Cova, qui incarne le plus brutalement ce passé.

Comme ma cousine défunte, Emiliana Poli, l’a si justement et tendrement raconté dans le livre qu’elle a consacré à notre histoire familiale, Euphrasia a accouché quatorze fois. Quatorze espoirs, quatorze vies potentielles. Et pourtant, seuls quatre enfants ont survécu assez longtemps pour fonder une famille à leur tour et permettre à notre lignée de parvenir jusqu’à moi.

Parmi ces quatre enfants qui survécurent se trouvait mon arrière-grand-mère, Maria, dont la vie fut elle-même traversée par les grands conflits du XXe siècle. Elle connut le deuil à deux reprises, perdant son premier mari à la fin de la Grande Guerra, cet immense traumatisme qui faucha toute une génération d'hommes. Puis, elle dut faire face à un second veuvage lorsque mon arrière-grand-père, son deuxième époux, mourut avant la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Son histoire incarne à elle seule la résilience fragile d'une lignée qui, après avoir surmonté la mort à la naissance, dut affronter les guerres qui balayèrent l'Europe. Devenir veuve une première fois, puis une seconde, c’est voir l’histoire s’écrire en creux, dans l'absence de ceux qui ne sont pas revenus. Sa force, puisée dans l’héritage de résistance silencieuse de sa mère Eufrasia, lui permit de traverser ces épreuves et de maintenir le fil ténu de notre famille, de génération en génération.

Quand je suis tombé sur ces actes lors de mes recherches, ces mentions répétées de « nato morto », la froideur administrative des registres n’a pu étouffer l’écho de cette douleur. Derrière chaque acte se cachait le chagrin d’Eufrasia et de son époux, leur courage à se relever après chaque drame, et leur incroyable force à continuer à bâtir une famille, une histoire, malgré tout.

C’est littéralement sur un champ de bataille miniature, dans l’intimité du foyer, que mon histoire s’est construite. Elle s’est bâtie sur la douleur silencieuse de dizaines de petites existences disparues, sur la résilience de femmes comme Eufrasia, et sur l’amour têtu de parents qui, malgré les pertes, ont continué à croire en l’avenir.

Faire de la généalogie, ce n’est pas seulement collectionner des noms et des dates. C’est aussi honorer cette mémoire fragile, se souvenir de ceux qui n’ont pas eu d'histoire, et rendre hommage à la force de ceux qui, grâce à eux ou malgré tout, ont persisté. C’est reconnaître que notre existence présente est le fruit miraculeux d’une lignée qui a survécu à la douleur, et en porte les cicatrices à jamais.